幼児期の生活習慣や学習習慣が、意外と「ずうっと大人になってからも影響する」という研究結果は多々あります

それゆえに幼児期には、良質な学習教材に乗っかって効率よく土台を作っておきたいものです

幼児教育は教室に通うものや家庭でできるものが多々あり、どれがよいのか迷います

ここでは家庭学習教材、有名4社の特徴、メリット、デメリット、価格を簡単にまとめました

まなびwithの幼児コースが終了したため4社の比較です

最初に結論から・何がいい?

基礎重視の教材

初めて学習する子は基礎重視で、入りやすい

ポピー・こどもちゃれんじ・スマイルゼミがおすすめ

中でもじっとしているのが苦手な子は、こどもちゃれんじがいい

親が忙しい方はスマイルゼミ

基礎+応用力もつける

体験型や応用も取り入れて、しっかり学びたい方は、Z会

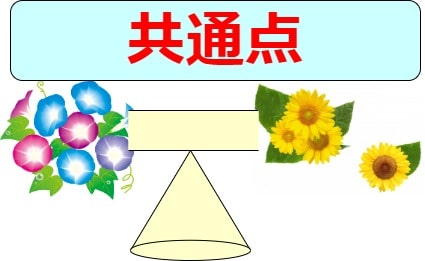

各社の共通点

4社には共通点があります

学習する習慣をつけられる

塾に通うより価格が安い

家庭で好きな時間帯にできる

毎月、教材が届く内容は勉強だけでなく生活面も組み込まれている

無料でお試し教材が試せる(広告ハガキはきますが勧誘はありません)

4社とも教材には交通安全、あいさつなどの生活面で身につけたいことも組み入れられ学べるようになっています

教材に沿って学んでいれば、生活面と学習面の両方を会得できるという訳です

Z会幼児コース

Z会幼児コースのメイン教材は、ドリル+体験学習+課題に対しての絵の提出(年小さんはない)です

Z会の特徴

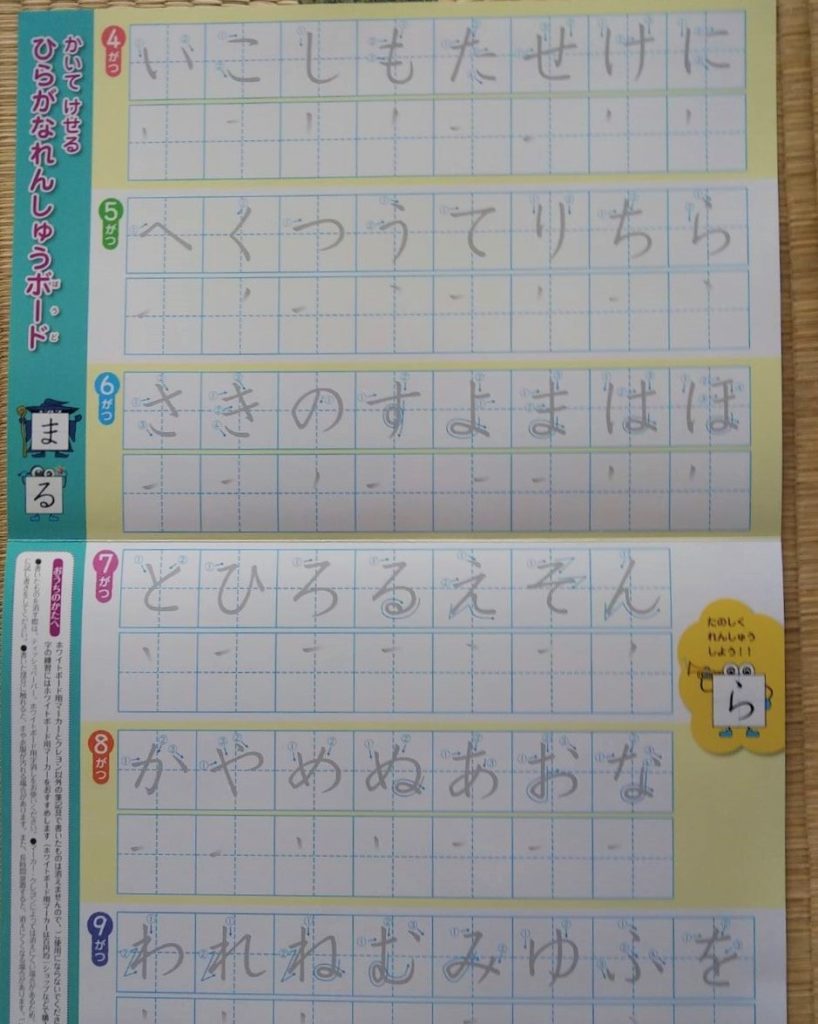

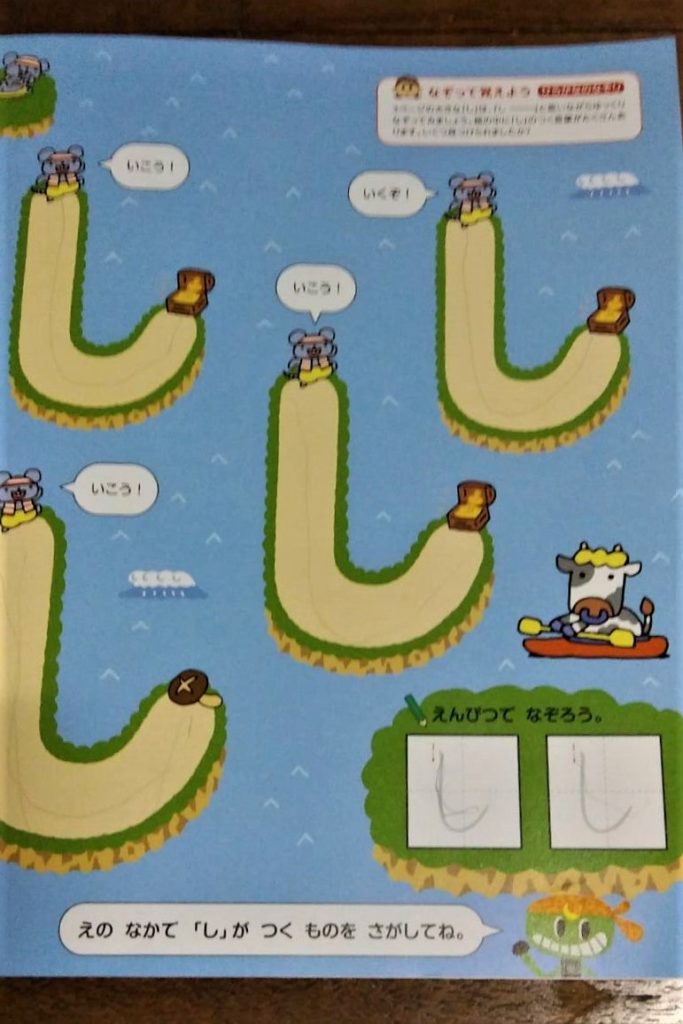

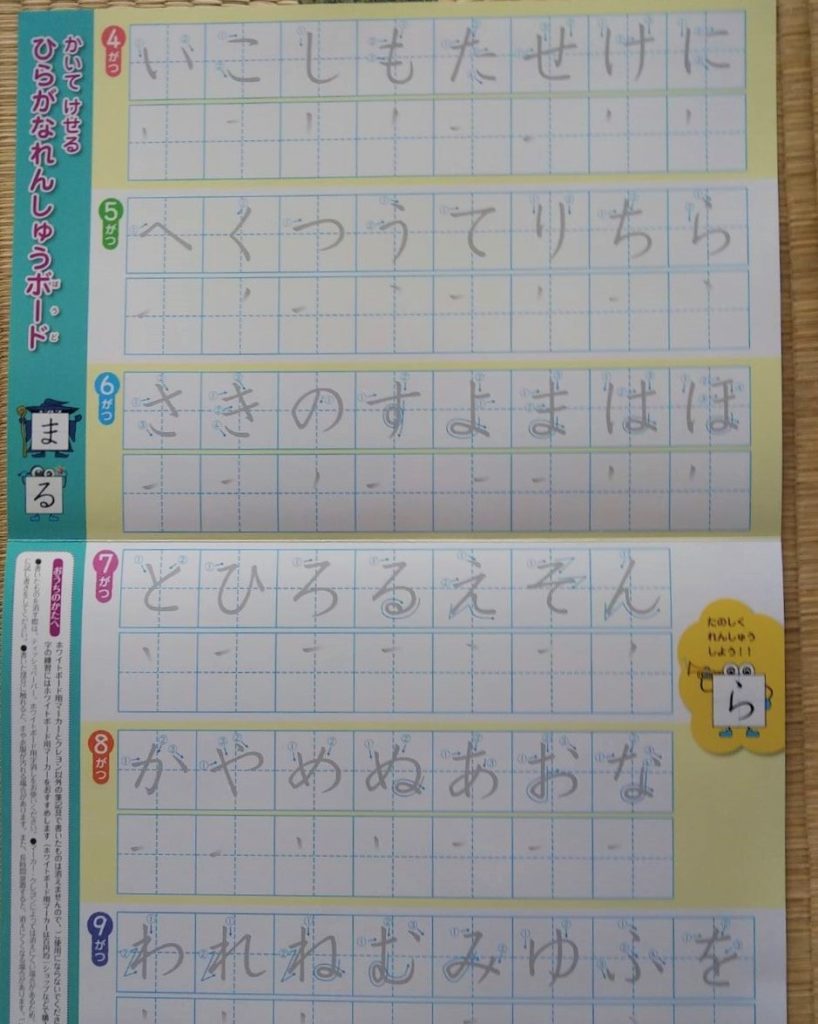

↑Z会年中さんドリル「し・も」ナゾリ練習

Z会の特徴は・・・

考える力がつく

体験型教材で体験ができる

応用問題を取り入れている・・・という3点

メイン教材のドリルと体験型教材は、難しくはありませんが、子供が考えざるを得ないように構成されています

「実体験」では五感をフルに使って遊ぶ中に、考えるきっかけが見つかります

ドリル学習では応用問題も組み込まれていて、自分で出来たという達成感を得られます

考える、体験する、教材をやる上で親とコミニュケーションをとることが必須になる教材内容

この特徴を一言で表すと「後で伸びていく力をつける」です

予想、抽象的思案が必要になる3年生くらいから伸びていける力を養います

Z会のメリット・デメリット

メリット

考える力がつく

コミニュケーション力が付く(親と多くの会話が必然な教材内容である為)

体験学習で貴重な経験ができる(Z会が一番多く取り入れている)

デメリット

体験型教材は親と一緒にするので親としては手をかけなくてはいけない

年中さん、年長さんには提出課題がある(絵を書くと返事が返ってくる)

量が多め、内容が難しめなので、勉強嫌いな子には不向き

Z会の体験型教材及び絵を書く提出課題は子供には将来とても役に立つものです

しかしこれが子供にはメリットでもあり、忙しいママやパパにとってはデメリットにもなります

幼児期の体験が将来役に立つということの詳しくは下記の記事をご参考に↓

Z会を無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

ポピー幼児コース

ポピー幼児コースのメイン教材は、ドリル(わぁくん+ドリるん)です

わぁくんは(思考力)・ドリるんは(文字・数・ことば)を中心としたドリル形式

最初に保護者用に学習の手引きが付いています

ポピーの特徴

ポピーの特徴は・・・

継続しやすい

シールが多い

家庭のしつけを大事にしている

価格が5社中一番安い・・・という4点

ドリルだけで学習量が多くない、基本型なので内容が難しくない点から継続しやすい教材です

保護者用の手引き冊子には「しつけ」について役立つことが書いてあります

5社中でも、この保護者用手引きは「しつけ」ができるいいヒントが満載

ポピーは、学習は基本型、躾に特化している教材です

ポピーのメリット・デメリット

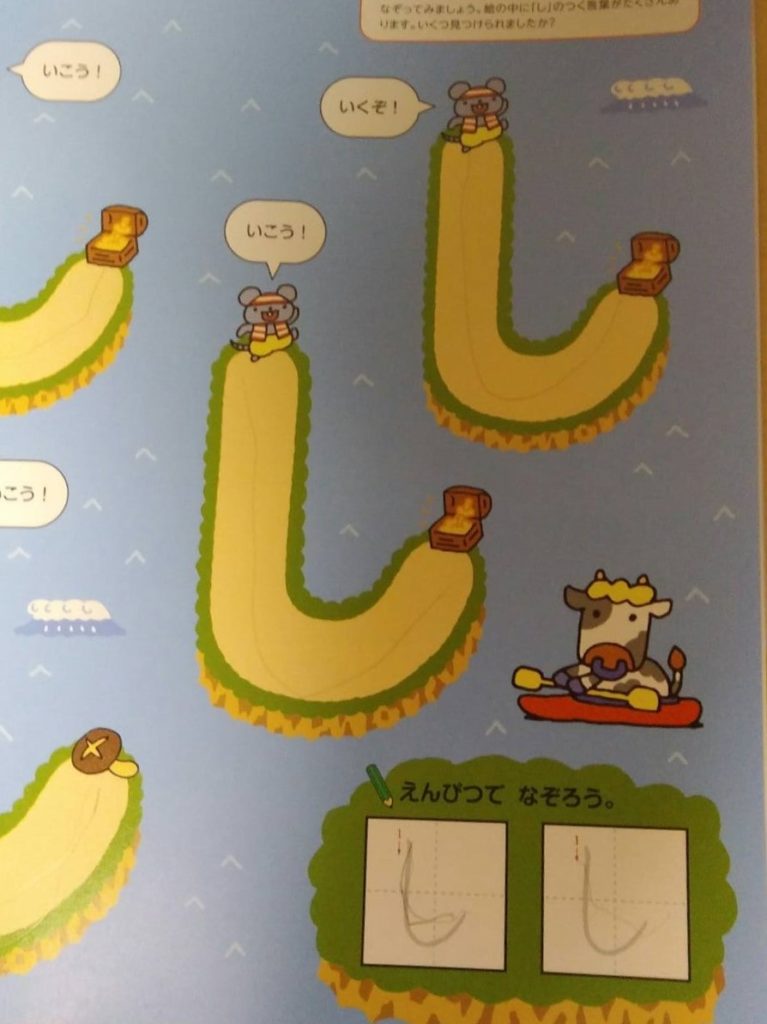

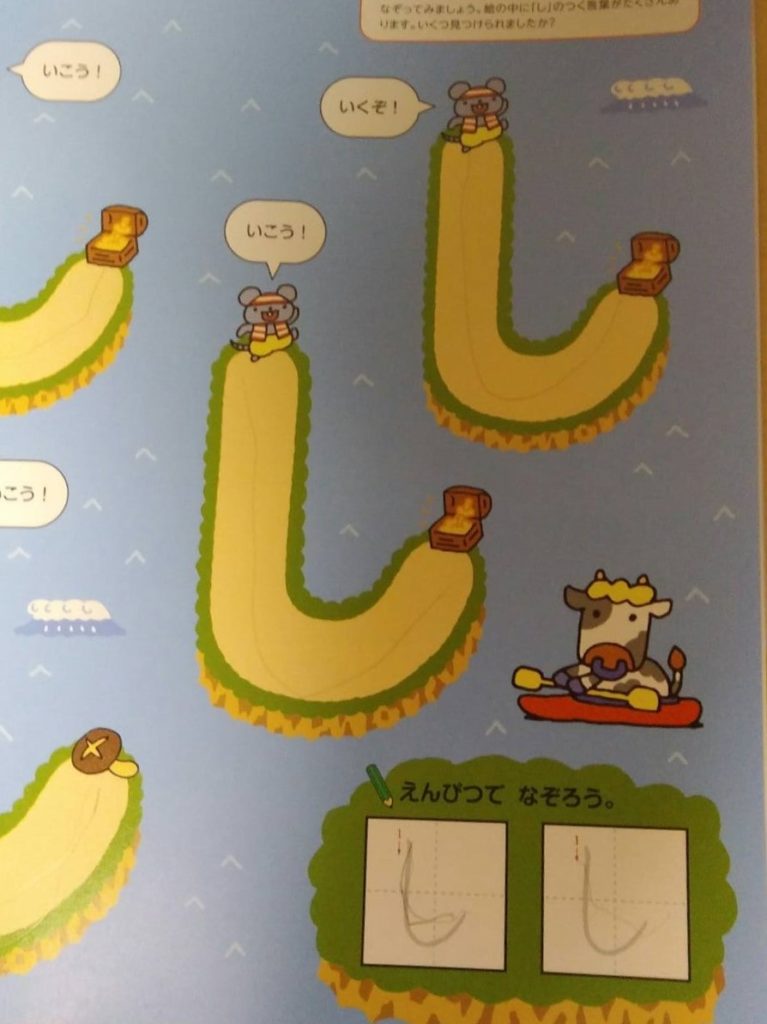

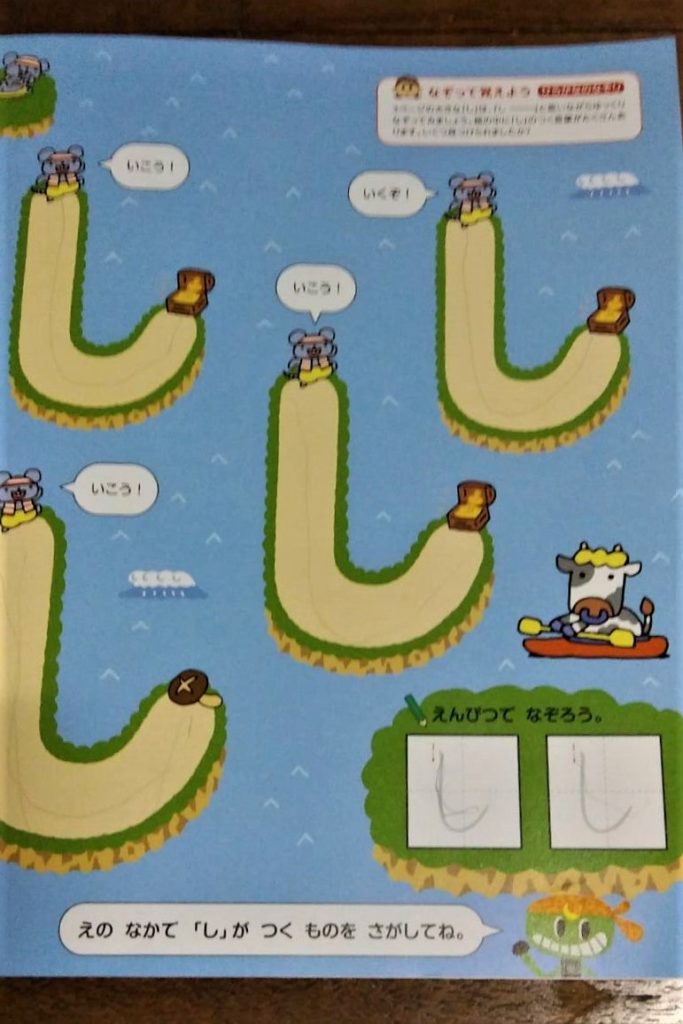

↑ポピー年中さん「し」のなぞり書き

メリット

価格が安い

継続しやすい(シールが多く、難しくないので楽しい)

「しつけ」を重視している

デメリット

基本型なので簡単すぎると思う子もいる

ポピーを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

こどもちゃれんじ幼児コース

絵本とワーク(毎月)、DVD(2ヶ月に1回)、知育玩具エデュトイ(年8回)が届きます

こどもちゃれんじの特徴

こどもちゃれんじ玩具付録「ひらがななぞりん」↑

こどもちゃれんじの特徴は・・・

DVDの動画でしまじろうと一緒に学ぶ

玩具で遊びながら学ぶ・・・という2点

内容は難しくなくDVDと付録の玩具で楽しく学べるのが特徴です

「しまじろう」というキャラクターと一緒にしつけやマナー、礼儀作法なども学べます

こどもちゃれんじはハイレベルな教育を目指すのには向いていません

しかし楽しく学ぶ・・・には向いています

しまじろうのぬいぐるみやおもちゃ、パズルなど毎回教材と一緒に届く付録がとても魅力的で子供には人気があります

こどもちゃれんじのメリット・デメリット

メリット

DVDとエデュトイは子供に大人気

子供だけで楽しく学べる

デメリット

エデュトイが溜まって部屋の整理できない

DVDが賑やかで静かに落ち着いては勉強できない

こどもちゃれんじを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

(お試し教材を取り寄せる場合、無料資料請求画面がわかりにくい・・・です

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

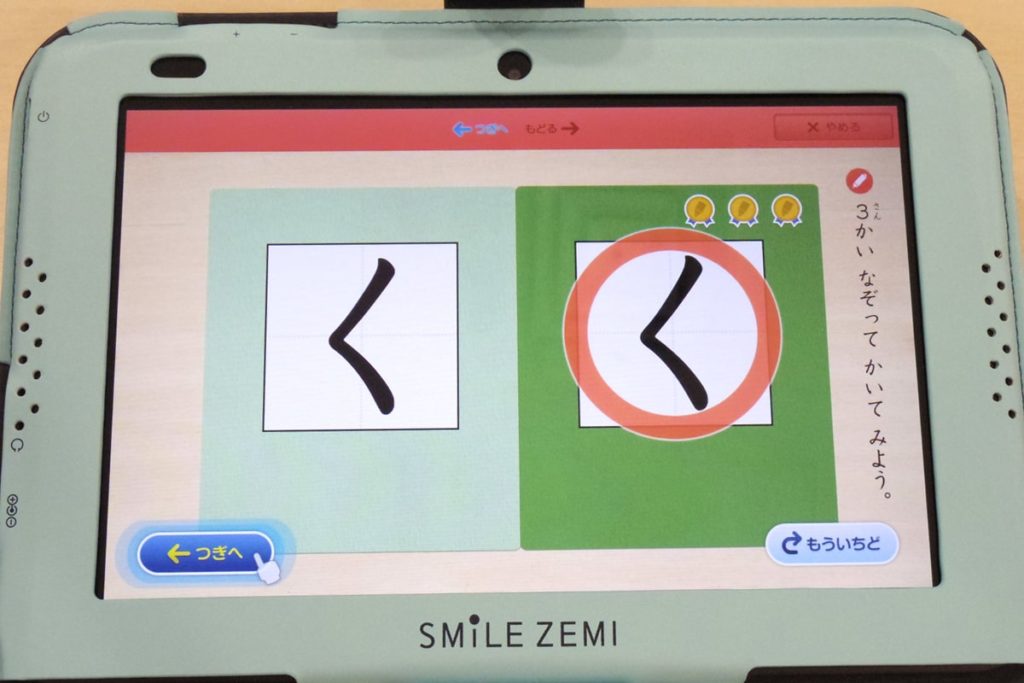

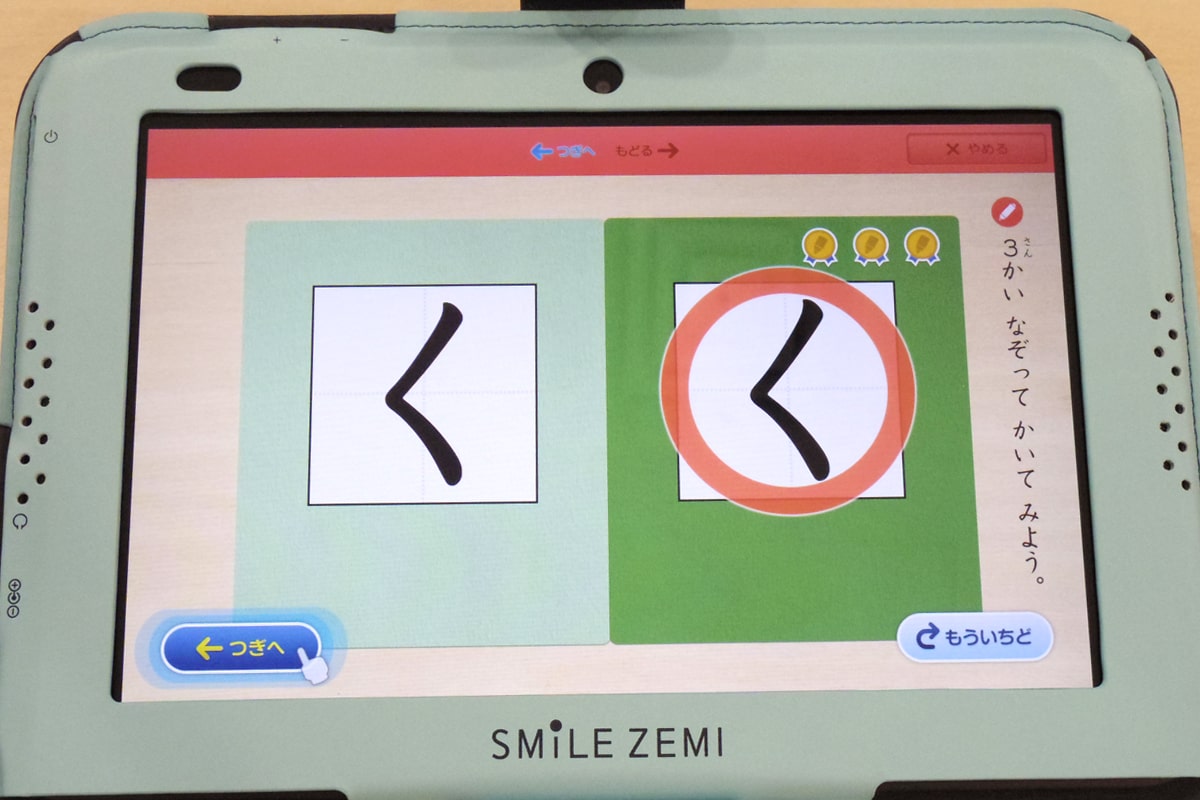

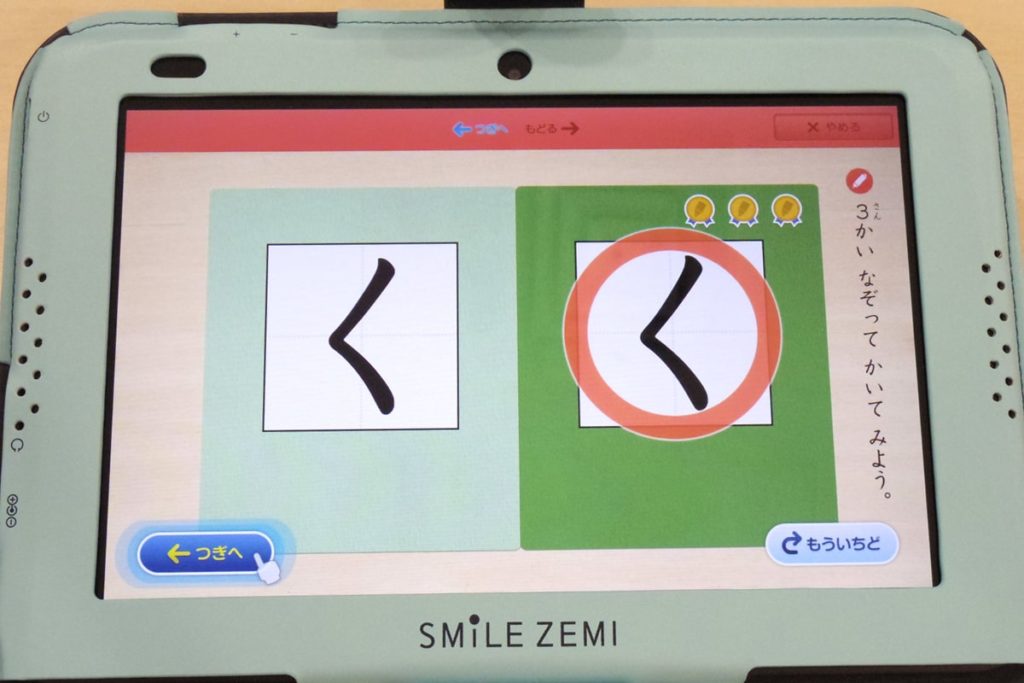

スマイルゼミ幼児コース

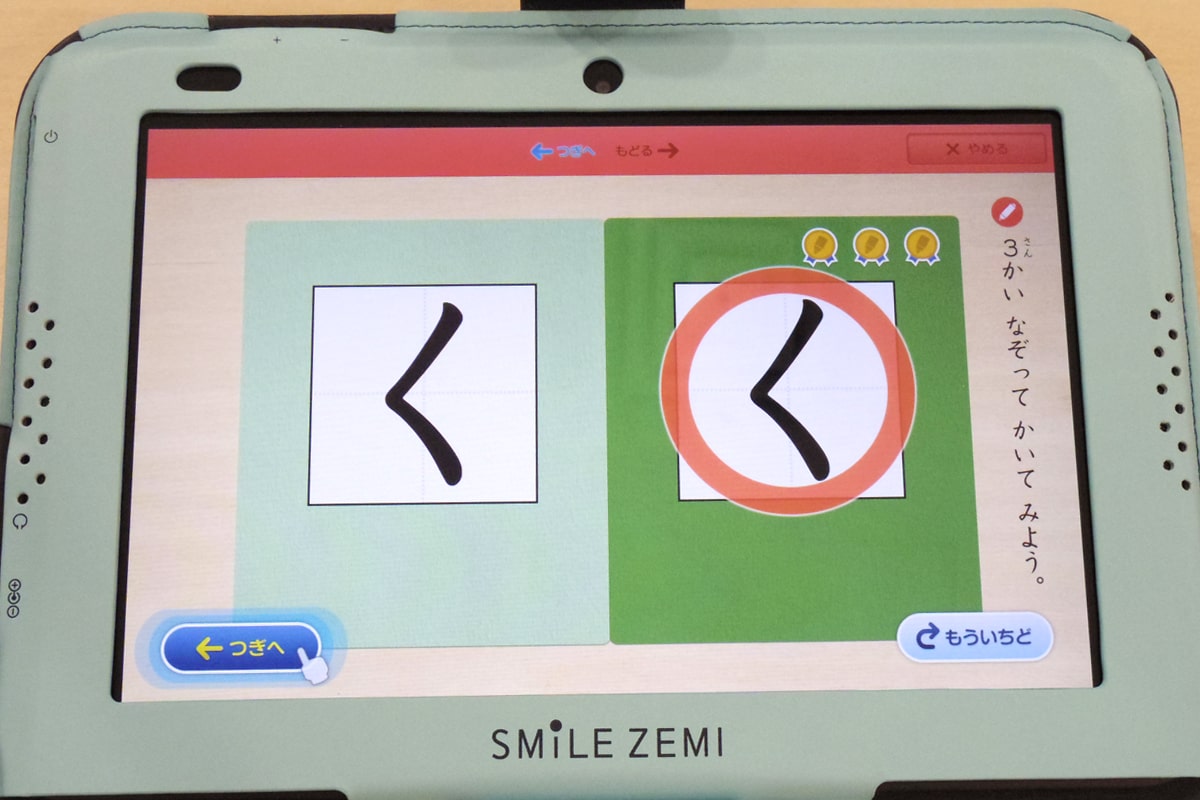

スマイルゼミ年中さん↑

タブレットで学習するので、毎月ひらがなや数やことばの学習が配信されます

幼児コースは年少さんはなく、年中さんと年長さんが対象です

最初にタブレットの購入が必要

スマイルゼミの特徴

↑スマイルゼミ幼児コースの出来たを確認

スマイルゼミの特徴は・・・Z会は資料請求しても迷惑勧誘されない

特徴はネットで配信される教材であること

子供だけに任せられるという点です

レベル(難易度)は基礎学習が中心で、国語や算数、英語の土台づくりが出来ます

スマイルゼミのメリット・デメリット

メリット

子供だけで学べる

付録やドリルなどの教材が貯まらないので部屋がスッキリ

デメリット

タブレット(39,800円)を購入しなくてはいけない

9,980円でタブレット購入したい場合は12か月継続が必要

専用タブレットは小学校になっても使え、Webサイトを見たり、アプリをインストールしたりできないようになっているので安心

※タブレットの修理交換の保障として「あんしんサポート」に加入する場合は、別途年3,600円(ひと月300円)かかります

スマイルゼミをする場合は1年間は続ける?・・・と最初に子供に聞いておきましょう

スマイルゼミを無料でお試し

無料でお試し資料請求が出来ますので実物をお試ししてください↓

4社の価格比較

4社の価格を毎月支払いの場合で比較しました

4社の価格表/1ヶ月(税込)(毎月払いの場合)

| 教材名 |

年少 |

年中 |

年長 |

| Z会 |

2,200円 |

2,640円 |

2,860円 |

| ポピー |

980円 |

1,100円 |

1,100円 |

| こどもちゃれんじ |

2,379円 |

2,980円 |

2,980円 |

| スマイルゼミ |

なし |

3,960円 |

3,960円 |

それぞれは、価格が安くなる(6ヶ月・12ヶ月一括払い)もあります

ポピーは2・3歳コースもあり価格は980円(税込)です

スマイルゼミは年少さんはありません

価格で一番安いのはポピー(価格のわりに内容が充実しているので根強い人気があります)

価格で1番高額なのは タブレットのスマイルゼミです

スマイルゼミのタブレットは別料金で12か月継続の場合、本体価格39,800円のところが9,980円になります

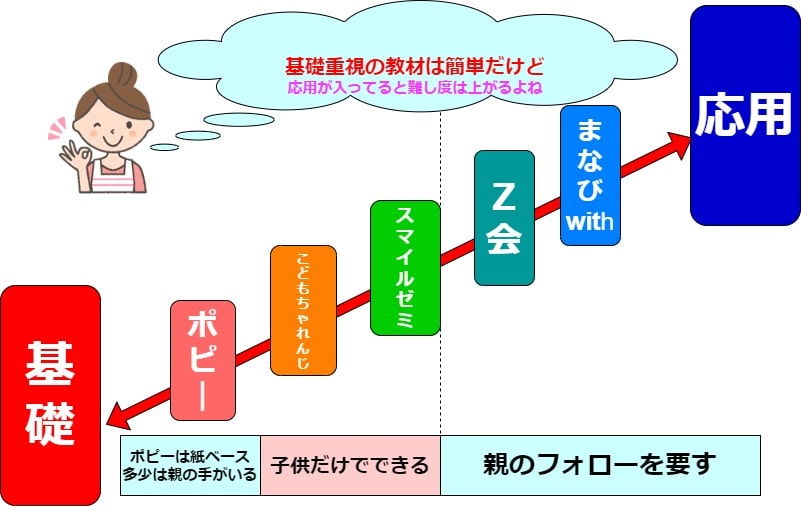

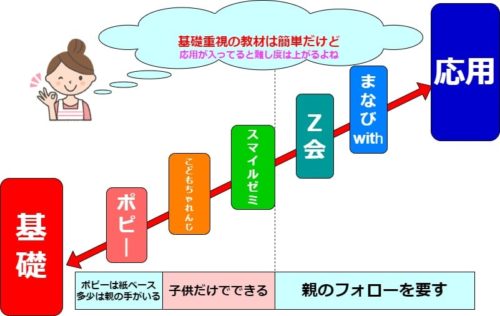

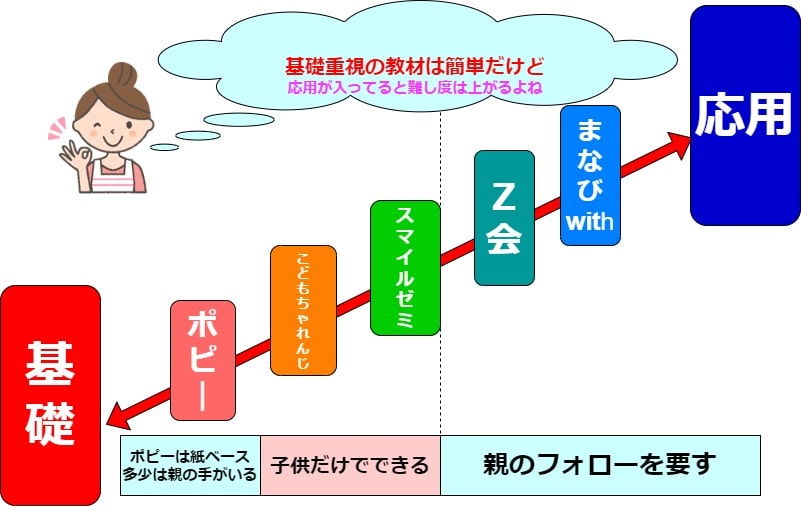

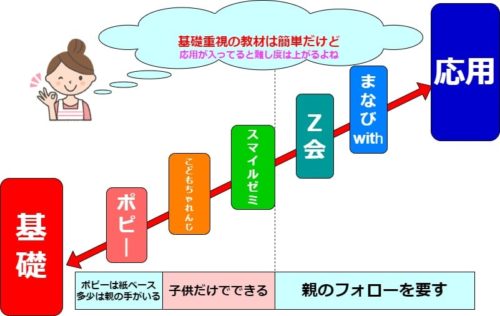

難易度の比較

その子にとって難しいか、簡単すぎるかは継続する上で重要な要素です

今まで見てきた様に、幼児教材には基礎を重視しているものと応用問題も取り入れているものとがあります

難易度順に並べた、下の図を見て頂ければ解りやすいと思います↓

各通信教育難易度

向かって左から右に行くほど、難しい(応用力を養う)教材です

基礎を重視しているものより応用問題を入れている教材の方が必然的に難易度は増します

応用は、まず基礎を押さえておくことが前提ですので当然といえば当然です

初めてお勉強を始める子、お勉強に興味を示さない子は・・・

最初はポピー(シールがたくさんある)やこどもちゃれんじ(興味を引くDVD仕立てとおもちゃの付録)から始める方が無難です

基礎を重視しているのはポピー、こどもちゃれんじ、スマイルゼミです

応用問題も取り入れ学習色が強いのはZ会です

(ちなみに、まなびwithの幼児コースは終了しました)

具体的にどんな子にどんな教材がいいのか?

それぞれ子供により個性が違いますから、当然合う教材もその子により違いが出てきます

Z会がおすすめ

応用する事や考えることを習慣づけておきたい

親がある程度子供のお勉強に付き合える方

ポピーがおすすめ

初めてお勉強を始める子

価格をなるべくなら抑えておきたい方

こどもちゃれんじがおすすめ

じっとしているのが苦手な子

お勉強に興味を示さない子

スマイルゼミがおすすめ

親が忙しく子供のお勉強に手がかけられない

タブレットでお勉強をやりたい子

まとめ

幼児教育は、後後のためにボチボチでもやっておく方がいいと感じています

うちの子も年少さんからZ会をのんびりですが1年続けています

図鑑を活用する事を知り最近、取り入れています

外で見た花や虫を図鑑で子供とチエックしていたら、最近は子供が1人でも見るようになりました

習慣ってすごいものですね!ビックリ

どの教材を選んだ場合でも、続けること、押しつけではなく子供が楽しく出来ることが一番です

継続できるように子供の個性にあったものを選んで、まずはお試ししてみられることをおすすめします

幼児から高校生まで。Z会の資料請求受付中!

家庭学習教材【月刊ポピー】→今なら無料見本プレゼント!

【こどもちゃれんじ】

(お試し教材を取り寄せる場合、無料資料請求画面がわかりにくい・・・です

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

◆スマイルゼミ◆タブレットで学ぶ通信教育 【幼児コース】

幼稚園児、年中さんのうちの子はひらがなや数字が、イマイチ書けない

逆さ文字を書いたり、らしき形の文字を書いたりします

幼稚園のお友達のママの話ではどこの子も似たり寄ったりの様子なので、ある意味安心はしてる・・・

字を書くときは、筆圧が弱く、色が薄くひょろひょろとした感じの文字らしきものを書きます

ぼちぼち平仮名を書けるようにしておきたいなあ・・・と思っていたら・・・

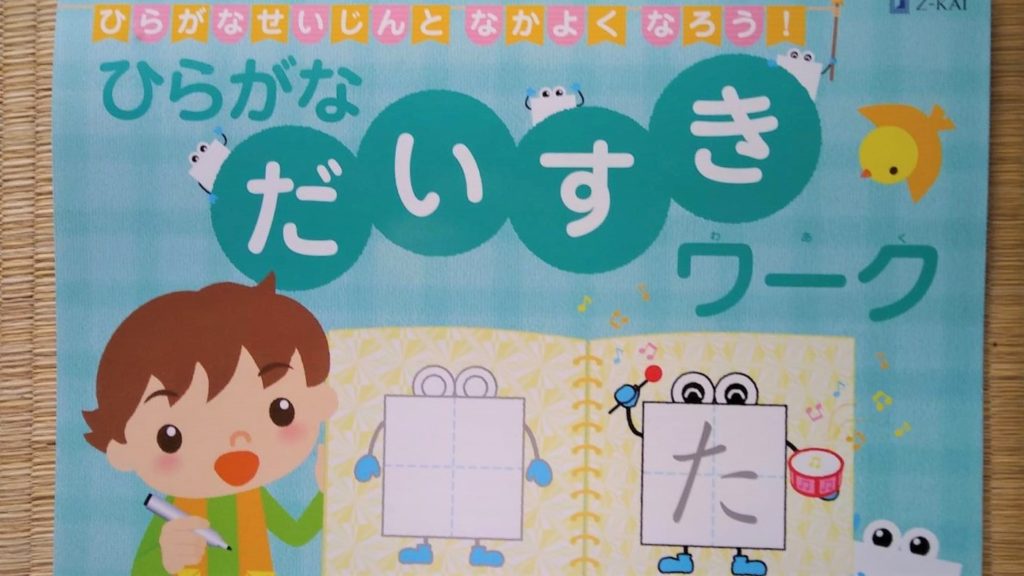

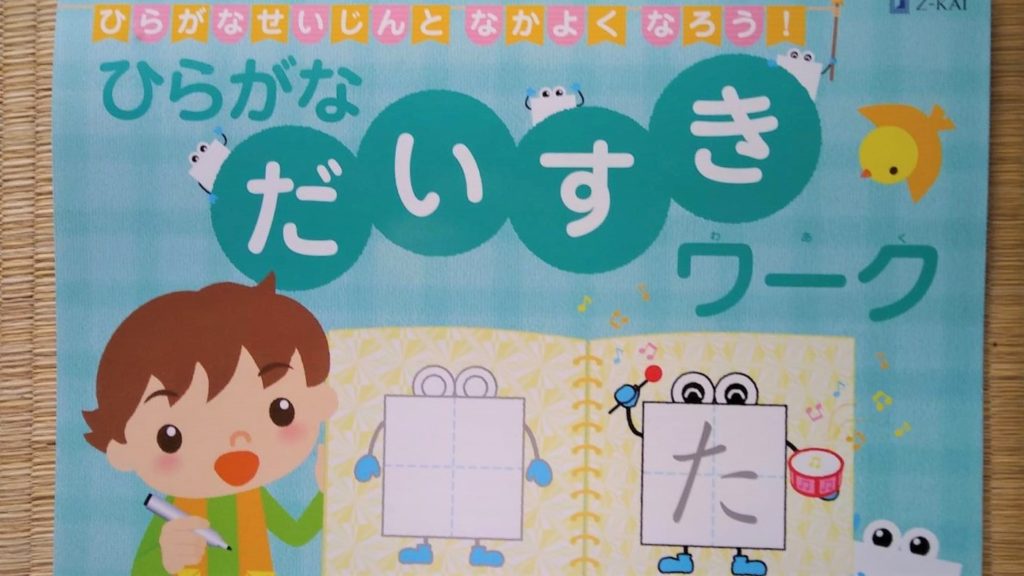

Z会の年中さんに「ひらがな大好きワーク」副教材が付いてきました

Z会年中さんは平仮名の書き方に4月~10月、毎月ひらがなを8文字ずつ振り分けて力を入れてくれるようです

8文字ずつなら無理なく出来そう

丁度この時期にはピッタリで良かったのでZ会のひらがなを書く練習内容についてご紹介

またZ会以外の他社のひらがなの書き方学習はどうか調べました

まずは、何はともあれ鉛筆から

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

Z会年中さん鉛筆15cmが3本↑

幼児にとって鉛筆は指が未発達なので扱いにくい道具

細いので握りにくく、筆圧もない、加えて、曲線やとめ・はね・はらいの違いも幼児には感じにくいのです

鉛筆は軸が太い、芯が柔らかいものを選ぶといいとのこと

おすすめは、書写の練習で使うような水性の太字サインペンとありました

Z会には「さんかくえんぴつ」が3本付いています

三角で持ちやすく、芯は普通の鉛筆の4倍ほどあり太い、4Bで色濃く、長さは普通より2.5cm短い

子供に見せたら「ひよこが書いてあるぅかわいい」と好評です

この鉛筆なら年中さんで筆圧がなくても濃く書けて、子供にも自分で書いた文字の形がわかりやすいです

納得したこどもへの声掛け

Z会の冊子に子供にひらがな学習をさせる時の声かけ例が書いてあり、私は「なるほど」と反省、納得しました

子供に書き練習をさせる時の声かけには注意が必要なんですね

私もつい言ってしまいそうな言葉で・・・反省しました

×「もう練習を始める時間でしょ」

○「筆箱を開けて鉛筆の顔を見てあげてね」「1日1回はペンで書いてみようね」

子供が自分のものを大切にする様に、初めての道具を使うときのワクワク感を生かす様に

子供への声掛けに、親は工夫するようにとありました

「筆箱を開けて鉛筆の顔を見てあげてね」が気に入ったので早速使っています

鉛筆も自分用の大事なものという感覚が芽生えていい言葉だと思います

目からウロコ「ひらがな学習の5つの心構え」と子供への関わり方

子供にひらがな練習をさせる時の親の心構えのレクチャー文が有り、参考になりました

毎日のことなので、忘れないように書き留めて時々読み直しています

1・うまく書けなくて当たり前

字の形や書き順が違っても指摘しない

指摘すると、子供のワクワク感を摘み取ってしまう

うまく書けなくて当たり前、途中で飽きてしまってもいい、「書いてみたい」気持ちが生まれたことに注目して

「一つ書けたね」「難しいのに頑張ったね」と一緒に頑張れたことを喜び合う

そうすることで子供は「もっと書きたい」気持ちが生まれる

2・機械的な反復練習にしない

強制的に反復練習をさせるのはNG

「”あ”と”お”は上のところが似ているね」「看板に昨日練習した”あ”の字があるね」と新しい発見をしながら学ぶ

「愛ちゃんも、あきちゃんも”あ”がついてるね」とかビックリ発見をしてひらがな練習をすると

新しく見つけることがあって、ひらがなを書く事は楽しいと子供に感じてもらえる

3・早くを求めない

急かされてうまく書けないと子供は「自分はダメ」と思ってしまう

早く早くと焦らず、のんびりゆっくり楽しくの方が、かえって後々子供にとってはプラスになる

ひらがなを書く練習は楽しいと子供に思ってもらうことが大事

4・時間は短く

幼児期はまだ基礎力を養う時期、1回の練習は短時間にして、回数を多くする方が効果的

回数を多くすると、子供なりに「この字は難しそうだからゆっくり書こう」とか自己調整するもの

そうだったんだ・・・小さくても自己調整を習得する子供の力はスゴイ

5・前より上手く書けるようになったことを喜ぶ

子供だって「全然違う」とか「上手くかけてない」ということは、お手本を見ているのでわかっている

親も一緒になってマイナス面を見ない様に・・・

「この前は線をまっすぐかけなかったのに、今は書けるようになったね」とプラス面を探してほめる

私は上記の5点を参考に子供が平仮名練習する時、褒めながら見守る、指導しない、短時間で終わりにする事を目指しています

毎月届く教材には、親用の冊子も付いています

どうしても、教材の方に目が行き、ちょっとした冊子は見ない場合も多いです

しかし、教材とともに付いている冊子は重要ポイントがアドバイスされている

読まなきゃ損!

もし子供に間違った接し方をすると、やらせることが、かえってアダになる場合もアリです

親用の読み物には目を通すことをしておいた方が、教材をより活かせます

Z会副教材「ひらがなだいすきワーク」はドリルと併用する

Z会年中平仮名大好きワーク↑

Z会は毎月、「ドリル形式のワーク」と「体験学習のぺあぜっと」がメインで届きます

そのうちの「ドリル」年中さんでは、4~10月号でひらがなの「書き」を重点的に学びます

そしてドリルと連動している副教材「ひらがなだいすきワーク」を併用して書き練習しましょう

いっぺんにひらがな50音は覚えられない

Z会「にこにこ平仮名表」↑

いっぺんに、めくらめっぽうに50音を覚えることは子供にとっては無理で負担が掛かります

第一、的が絞れないので効率が悪いですね

そこでZ会は月ごとに8音ずつ練習文字を絞っています

10月までの副教材の小冊子7冊で、ひらがなの清音と濁音・半濁音がすべて取り上げられています

副教材「ひらがなだいすきワーク」4月の場合(例)

4月のドリルのページとひらがなだいすきワーク」のページをご覧下さい

共に4月は「いこしもたせけに」の8文字に絞って学びます

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中さんドリル「し・も」ナゾリ練習↑

Z会年中さん・ひらがな大好きワーク「し・も」の書き練習↑

例えば4月に選ばれた8音は「いこしもたせけに」です

なぜこの8音から始めるのか?・・・斜め線が少ないからです

幼児は斜め線の運筆が難しいので、はじめの月は斜め線の要素が少ない文字から始めます

ドリルも「いこしもたせけに」を書くために必要な運筆から始めています

そして、実際に書く練習に発展させています

毎日ドリルを2ページくらい進みながら、平仮名に関してだけは「ひらがなだいすきワーク」で書き練習をする感じです

もちろんドリルはひらがなを書く分野だけではなく数や形や生活などのページもあり

計46ページ゙で構成されています(1日2ページもやれば十分)

余談ですがうち子の場合ドリルをやりだすと10ページくらい一気にやってしまいます

絵あり、写真有り、私と話しながらやるので楽しいようです、「出来るねえぇ」とか褒められるのも嬉しいみたいです

ドリルだけでは物足りない、練習不足だよぅ

Z会年中書いて消せる平仮名練習ボード↑

4月のドリルのひらがなに関するページは4/46ページ

Z会のドリル46ページの内容は全教科がそれぞれ連動して学べるように工夫はしていますが

実際に平仮名が書ける練習のページは4ページしかなく、ドリルだけでは少ないです

副教材「ひらがなだいすきワーク」が毎月ついていて丁度良かったです

別にホワイトボードマーカーで繰り返し書いて消せる、「ひらがな練習ボード」も付いてる!

ボードは何回も書いては消せるので重宝しています

「ひらがなだいすきワーク」とボードは途中入会でも届けてもらえる、特典です

Z会を無料お試し

ひらがなの学びに良好なZ会幼児コースですがZ会の教材を無料でお試しすることが出来ます

無料お試しをしても勧誘はなかったです(はがきが時々くる)

ですから安心して、お試しが出来ます

ちなみにZ会幼児の価格は毎月払いの場合(消費税は10%)↓

| 年齢 |

Z会価格 |

| 年少さん |

2,200円 |

| 年中さん |

2,640円 |

| 年長さん |

2,860円 |

↓画像クリックでZ会無料お試し資料請求へジャンプ

他社のひらがな(書き)学習事情はどう?

ポピー、こどもちゃれんじ、スマイルゼミのひらがな学習はどうなのでしょう

ひらがなの書き練習は、上記の他社4社にも、年中さんに組み込まれていました

どこも平仮名の書き練習は年中さんからはじめるんですね

ポピー

ポピー年中さん「し」をなぞる↑

ポピーは年中さん1年間で「ひらがなを書く」という学びが入っています

ポピー年中さん、ひらがなの読みとなぞりが「ドリるん」にあります↓

|

4月

|

「あ」行のひらがな、読み・なぞり |

| 5月 |

「か」行のひらがな、読み・なぞり |

| 6月 |

「さ」行のひらがな、読み・なぞり |

| 7月 |

「た」行のひらがな、読み・なぞり |

| 8月 |

「な」行のひらがな、読み・なぞり |

| 9月 |

「は」行のひらがな、読み・なぞり |

| 10月 |

「ま」行のひらがな、読み・なぞり |

| 11月 |

「や」「ら」行のひらがな、読み・なぞり |

| 12月 |

「わ・を・ん」「が」「ざ」行、読み・なぞり |

| 1月 |

「だ」「ば」「ぱ」行、読み・なぞり |

| 2月・3月 |

「形の似た字」、読み・なぞり |

そしてお風呂にはって覚える「ひらがな表」が副教材で付いています↓

ポピー年中さん・お風呂ひらがな表

そしてポピーの良い点は価格が一番安いです、参考までに↓

毎月払いの場合

| きいどり年少さん |

980円 |

| あかどり年中さん |

1,100円 |

| あおどり年長さん |

1,100円 |

ポピーはZ会に比べて量が少ないですが、価格も1/2で済みます

ポピーのひらがなを書く練習は期間1年間で「ドリるん」ですることになります

「ドリるん」は全42ページ有り「かず」「ことば」「もじ」「ちえ」の4分野が盛り込まれています

ひらがなは「ことば」に入ります

「ことば」のページで絵を見ながらなぞり書きが楽しく出来ます

ポピーおすすめの方は・・・?

初めてお勉強に取り組む子

お勉強が苦手な子・・・です

ポピー内容は基礎を固めることに重点をおいているので、難しくなく初めて学ばれる子におすすめです

価格も安い、提出課題がないので親子とも負担が少なく継続しやすい教材です

↓画像クリックでポピー幼児・無料お試し資料請求へジャンプ

Z会とポピーの比較記事もご参考にして下さい↓

こどもちゃれんじ

こどもちゃれんじ「ひらがななぞりん」↑

こどもちゃれんじのひらがな学習は・・・

年少さん⇒ ひらがなの「読み」

年中さん⇒ ひらがなの「書き」

年長さん⇒ 「正しい書き順」できれいに書く

ひらがなの書き練習は年中さんの付録「ひらがななぞりん」でします

楽しいカードと音や光のナビゲーションで、子供をひきつけます

遊び感覚で平仮名の書きを身に着けようという訳です

こどもちゃれんじおすすめの方は・・・?

おもちゃで遊ぶのが大好きな子

賑やかでじっとしているのが苦手な子・・・です

キャラクターが音声で出題したり、盤面が光ったり、楽しい演出なのでじっとしていない子の興味をそそります

じっとしているのが苦手なわんぱくさんには良い学習方法です

「ひらがななぞりん」は4月号から10月号までに申し込めば教材とともに送られてきます

↓画像クリックでこどもちゃれんじ無料お試し資料請求へジャンプ

(お試し無料資料請求画面がわかりにくい・・・

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

スマイルゼミ

スマイルゼミ年中さん↑

鉛筆の持ち方や運筆練習から、ひらがなの読み・なぞり書きまでタブレットにお任せできます

段階的にポイントを押さえた学習で、ひらがなの基礎をていねいに固めていきます

タブレットが導いてくれる運筆練習で、子供は思い通りの線がひけるようになる

動きのあるお手本で、年長までにすべてのひらがなのなぞり書きが習得出来ます

スマイルゼミおすすめの方は・・・?

専用タブレットが必要なのでずっとスマイルゼミを続けたい子

親が忙しくて子供のお勉強にあまり時間を取れない方・・・におすすめです

専用タブレットは小学校になっても使えます

忙しいパパやママにはタブレットに任せられるスマイルゼミはいい教材です

専用タブレット代ですが、12か月継続の場合、本体価格39,800円のところ、9,980円でOK

※タブレットの修理交換の保障として「あんしんサポート」に加入する場合は、年3,600円(ひと月300円)かかります

専用タブレットはWebサイトを見たり、アプリをインストールしたりできないようになっているので安心

子供だけに任せられる教材です

↓画像クリックで「スマイルゼミ」無料お試し資料請求へジャンプ

Z会とスマイルゼミの比較記事もご参考に↓

カタカナはいつから?

各社の教材でカタカナはいつから出てくるのでしょうか

年中さんからカタカナの学びがはいるのは3社

Z会⇒年中さんの11月からカタカナ読み

こどもちゃれんじ⇒年中さんの12月からカタカナ読み

まなびwith⇒年中さんの9月からカタカナ読み

年長さんから学びがはいるのは2社

スマイルゼミ⇒年長さんからカタカナの読み書き

ポピー⇒年長さんからカタカナの読み書き

カタカナの読みだけが半年早く年中さんから出てくるのがZ会、こどもちゃれんじ、まなびwithですが

半年間の早い遅いは、大勢に影響はないです

まとめ

ひらがな学習はどこの教材も年中さんから始まっていました

それぞれ違う点があるので、子供さんにあった、家庭事情にあった教材を選ばれるのが得策です

どの教材を選んだ場合でも、早く早くと急がさず、子供が楽しく練習できるように心がけたいもの

親は少し見守る感じで丁度良いですよね(練習していたら、いい感じで本人に任せる)

それぞれ子供さんにあった方法で、平仮名学習を幼児期からやっておけば、小学校入学前に慌てなくて済みます

幼児コース各社の価格比較

価格はいかほどか?は気になるところです

幼児の4社の価格(税込)を毎月払いの場合で比較しました

4社の税込価格表/1ヶ月(毎月払いの場合)

| 教材名 |

年少 |

年中 |

年長 |

| Z会 |

2,200円 |

2,640円 |

2,860円 |

| ポピー |

980円 |

1,100円 |

1,100円 |

| こどもちゃれんじ |

2,379円 |

2,980円 |

2,980円 |

| スマイルゼミ |

なし |

3,960円 |

3,960円 |

補足

それぞれは、価格が安くなる(6ヶ月・12ヶ月一括払い)もあります

ポピーは2・3歳コースもあり価格は980円(税込)です

スマイルゼミはタブレットなので年少さんはありません

価格で1番高いのは タブレットのスマイルゼミです

スマイルゼミのタブレットは別料金で12か月継続の場合、本体価格39,800円のところ、9,980円です

考慮したい難易度

難しいか、簡単すぎるかは気になるところです

子供にあった難易度の教材を選ばないと続かなかったり、嫌になったりするので、ここは重要です

幼児教材には基礎を重視しているものと応用問題も取り入れているものがあります

難易度順に並べた、下の図を見て頂ければ解りやすいと思います↓

各通信教育難易度

向かって左から右に行くほど、難しい(応用力を養う)教材です

基礎を重視しているものより応用問題を入れている教材の方が必然的に難易度は増します

応用は基礎を踏まえたうえでの学習ですので当然といえば当然です

初めてお勉強を始める子、お勉強に興味を示さない子は・・・

最初はポピー(シールがたくさんある)やこどもちゃれんじ(興味を引くDVD仕立てとおもちゃの付録)から始める方が良い

★すみません、まなびwithは終了しました

口コミ(Z会をしているうちの子の場合)

うちは幼児Z会を1年続けています

それと並行して3歳からこどもちゃれんじのイングリッシュをしています

思うにZ会ドリルの問題自体はそう難しくはありません

しかしひとつの問題から発展させて、子供に考えさせる形式が所々、採られています

欠けていく月を見ているうさぎの絵が教材にあれば「うさぎさんはどんな気持ちなのかなあ」と問いかけるという

その日のドリル問題を終えたら、もう一度見直し子供に質問してみる・・・親へのアドバイスが載っています

ドリルをただこなすだけではなく、もう一つ他の視点から子供が考えられるように導いている教材だと思います

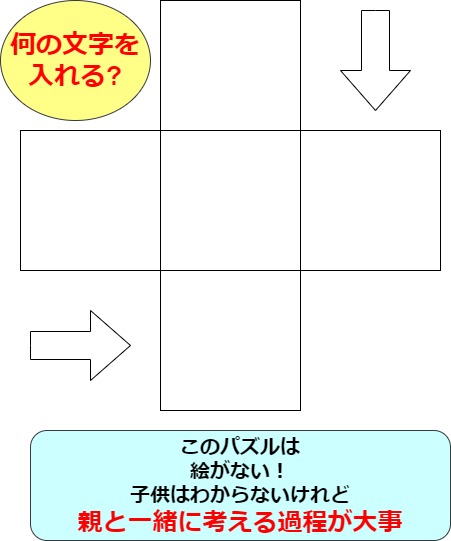

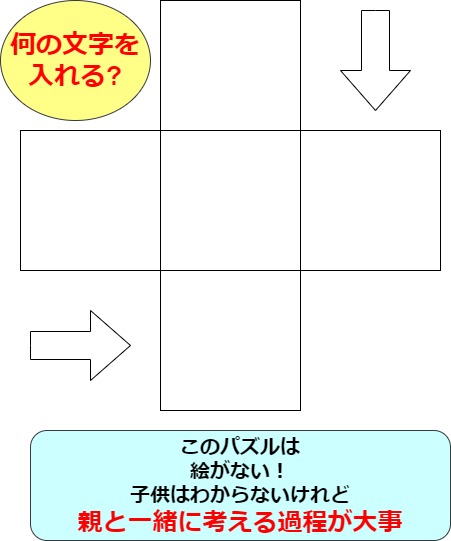

応用問題も取り入れているZ会ですから、親と共に考える問題もあり、たまには私も真剣に考えないと答えられない場合もあります

しかしZ会の説明によると、答えを出すことより親と一緒に試行錯誤すること、子供が自分で考える事に意味があるとのことです

これからの子供は試行錯誤する力、考える力、発想力が必要だと思うので、Z会を続けています

↓難しく親も頭をひねって考えた問題

↓最初は絵があったので分かったのですが・・・

上の2つの問題のように最初は絵が書いていたのでパズルにはめる字が解りました

でも次あった問題は・・・絵がなく、子供と一緒に頭をひねりました

子供に合う教材はどれか?迷う

いろいろあるので、選ぶ際は迷いますよね

ひらがな学習から入りましたが、各社の特徴はどの教科にも共通して言えることです

もう一度、どんな子にどんな教材がオススメなのか?を見てみましょう

Z会

応用力、考える力をつけたい方

親がある程度子供のお勉強に付き合える方

ポピー

初めてお勉強を始める子

価格を抑えたい方

こどもちゃれんじ

じっとしているのが苦手な子

お勉強に興味を示さない子

スマイルゼミ

親が忙しく子供のお勉強に手がかけられない

タブレットでお勉強をやりたい方

もしも興味がおありならば、とりあえず、良さそうだと思う教材を無料お試ししてください

無料資料請求をしても勧誘はありません

2つくらい子供に見せて、やりたいか?どちらがいいか?聞いてみるのが良いです・・・

幼児から高校生まで。Z会の資料請求受付中!

幼・小・中学生向けの家庭学習教材【月刊ポピー】無料おためし見本プレゼント!

【こどもちゃれんじ】

(こどもちゃれんじのお試し無料資料請求画面がわかりにくい・・・

サイトのず~っと下の方の「無料体験・資料のお申し込み」から入ってください)

◆スマイルゼミ◆タブレットで学ぶ通信教育 【幼児コース】

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

年中さんに付いていた鉛筆は芯が太い4B鉛筆↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑

Z会年中4月の「ひらがな大好きワーク」の書き練習は「いこしもたせけに」↑